Jesús Mari Gómez / Jon Ordiozola, 2007

V.

LOS FUSILAMIENTOS FRANQUISTAS

EN GUIPÚZCOA

Yo podría aprovechar nuestras circunstancias favorables para ofrecer una transacción a los enemigos; pero no quiero. Yo quiero derrotarlos para imponerles mi voluntad que es la vuestra- y para aniquilarlos. Quiero que el marxismo y la bandera roja del comunismo queden en la historia como una pesadilla. Mas como una pesadilla lavada con sangre de patriotas, pues esta sangre gloriosa que hoy se está derramando en el frente y que ha de ser como la de Cristo en el Gólgota, la que ha de redimir al pueblo español de sus yerros y de sus desvaríos y le ha de conducir a las grandes empresas para la que está predestinada España.

(General Mola, 31 de julio de 1936)

He dicho impondremos la paz... Este es el momento temido por nuestros enemigos; mejor dicho, por quienes mangonean en el campo contrario. Tienen razón: están fuera de la Ley y la Ley ha de ser inexorable con los traidores, con los incendiarios, con los asesinos y con los salteadores de Bancos. Los demás nada tienen que temer, pues la España nacional y los hombres que la rigen como buenos cristianos, gozarán practicando la caridad y el perdón; en la España nacional no ha de haber ni rencores ni odios, ni tampoco miserias.

(General Mola, 28 de enero de 1937)

Informaciones, rumores y propaganda

Hoy día apenas hay impedimentos para conocer la violencia que padecieron los simpatizantes del bando sublevado; pero no ocurre lo mismo en el otro caso, resulta mucho más difícil medir y cuantificar el sufrimiento del bando republicano. Existen varias razones que aclaran esa diferencia de trato. Trataremos de explicar las dos razones principales. En primer lugar, el franquismo no recogió todos los datos relacionados con la eliminación física de sus adversarios, por lo que muchas muertes no quedaron anotadas en los registros correspondientes y además se encargó de impedir que lo hiciera el que lo intentaba. En segundo lugar, en los últimos 25 años del siglo XX no se ha hecho ningún esfuerzo sistemático oficial alguno en esa línea, con muy pocas excepciones. El no haber realizado investigaciones basadas en la transmisión oral de la historia y la gran laguna existente en el campo de la documentación escrita son obstáculos casi insalvables para conocer en su totalidad la actuación de los nuevos dirigentes tras el Alzamiento.

Para conocer las características de la represión sufrida durante los años de la guerra se nos plantean tres interrogantes —prácticamente ignorados hasta hace pocos años— que serán objeto de nuestra investigación. ¿Quiénes dirigieron y llevaron a cabo las prácticas represivas? ¿En base a qué criterios, militares y político-ideológicos, tomaron sus decisiones? y ¿cuántos y quiénes perdieron su vida, víctimas de la represión, los primeros meses después del Alzamiento?

Como respuesta a estas cuestiones hemos de iniciar nuestra exposición indicando que no han sido pocos los debates y discusiones acerca de la cifra de represaliados e identidad de los mismos, y que las respuestas dadas a esta pregunta no son coincidentes. Esta disparidad de pareceres ha venido motivada, como decíamos, por la falta de documentación que aporte datos exactos sobre ello, lo que, sin duda, ha llevado a diferentes planteamientos, según la opinión de quien trate la cuestión.

La postura de los franquistas se caracterizó por el silencio y la mudez. La prensa franquista de la época no cita apenas la cuestión y cuando lo hace es de forma indirecta. En el bando republicano, en cambio, las noticias corrían de boca en boca, pero a menudo no podían ofrecer informaciones concretas y fehacientes. Es el modo de proceder habitual en situaciones de gran dolor y sufrimiento: el deseo de tener noticias de familiares y amigos hace confundir realidades y rumores; las situaciones de guerra, por otra parte, son el medio ideal para hacer correr los bulos más disparatados; y, por último, para las víctimas suele ser necesario subrayar y destacar la violencia del enemigo. Por consiguiente, como consecuencia de todas las circunstancias descritas, se barajaron muchos datos mientras duró la guerra, pero falta precisión en muchos de ellos y de forma frecuente son imposibles de comprobar. Un ejemplo puede ser la afirmación del sacerdote tolosarra Juan Sesé de que todos los heridos que se hallaban en el hospital de Irún fueron asesinados al ser tomada esta ciudad por los militares sublevados (Gamboa-Larronde, 2006, 91). En algunos informaciones se citan nombres y apellidos, que, salvo excepciones, parecen ser correctos, aunque, insistimos, los testimonios de la época adolecen de la falta de rigor a la hora de, por ejemplo, dar información acerca de las cifras de represaliados, que por otra parte parecen redondeadas, generalmente al alza.

Es necesario insistir en las dificultades, en la labor realizada por los sublevados para ocultar y hacer desaparecer aquellos datos que pudieran dañar su imagen durante los cuarenta años que estuvieron en el poder. Los responsables de la Policía y de la Guardia Civil hicieron desaparecer, en una fecha indeterminada, la práctica totalidad de sus documentos, salvo los expedientes personales. Sólo los archivos militares parecen haber conservado buena parte de la documentación generada durante la guerra, aunque, en el caso de los fusilamientos en Hernani su utilidad es muy limitada. Numerosos historiadores (Espinosa 2004 y 2006) e instituciones (Amnistía Internacional, Nizkor) han subrayado la gran dificultad que el estado de los archivos y los impedimentos de acceso añaden al estudio de un tema, ya de por sí muy complejo, como es la represión.

El Gobierno Vasco encabezado por el Lehendakari Aguirre trató de ofrecer información exacta, concretando los nombres y apellidos de los fallecidos en sus informes. Aún así, fueron conscientes de las carencias:

Los vascos que hoy presentan las listas nominales, —que se especifican a continuación— de sus compatriotas víctimas de la persecución franquista, se encuentran en el destierro, y no han contado con las facilidades que prestaría la residencia personal en el lugar que ha sido teatro de estas matanzas. Por lo mismo cada información, cada dato y circunstancia de los nombres, fechas y lugares que a continuación se indican, han costado múltiples esfuerzos, secretos y siempre vigilados por el adversario, de héroes anónimos que así se han sacrificado por el conocimiento exacto de la verdad objetiva[26].

Durante la Guerra Civil española, el esfuerzo del Gobierno Vasco por ofrecer información sobre el lado más cruel de la represión y dar a conocer el sufrimiento del bando perdedor tuvo su reflejo en tres informes, que son imprescindibles para los investigadores de la época. Su valor no estriba en los datos generales que ofrecen, sino en la concreción de los detalles. El primero de los informes se publicó en marzo del año 1938 bajo el título La represión franquista en Euzkadi. Tras una introducción, se analizan los modelos de represión y su aplicación en seis apartados dedicados a Navarra, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, a las mujeres y, por último, al colectivo de sacerdotes. Es notoria la dirección que va tomando el informe, que trata de contraponer la actuación del Gobierno Vasco —no de la República— con la actuación franquista. Siguiendo esa línea, se ofrecen los siguientes datos: en el tiempo que el Gobierno Vasco se mantuvo en el poder, se dictaron 20 condenas a muerte, todas ellas siguiendo el procedimiento legal dictado por el Derecho; los franquistas, en cambio, mataron a 20.000 personas (15.000 en Navarra) y el 80% de las ejecuciones se produjo sin ningún proceso judicial. Hubo unos 70.000 presos en las cárceles vascas, y 10.000 personas perdieron sus bienes oficialmente; a estas cifras habría que añadir los nombres de los que fueron víctimas de robos. Además de eso, los franquistas recaudaron varios millones de pesetas para su Hacienda, valiéndose del cobro de las numerosas multas que impusieron. Las consecuencias de todo ello vienen resumidas en la siguiente frase:

Sobre el martirio trágico de Euzkadi, asolada por los efectos directos de la bélica contienda, pesa también este cuadro de dolor que ofrece la persecución franquista, ensañada con mayor crueldad que en parte alguna de la Península.

Es evidente que los datos ofrecidos están sobredimensionados, aunque probablemente sea por el desconocimiento efectivo de lo que estaba pasando en la retaguardia franquista; sólo su eco, desenfocado, llegaba al territorio francés o a las líneas republicanas. En el caso gallego, llegó a hablarse de 120.000 asesinados, pero los estudios más actuales sitúan las cifras en torno a las 6.000 muertes (Prada, 2006, 279). Las últimas investigaciones estiman que fueron aproximadamente 5.000 las ejecuciones llevadas a cabo en el País Vasco, más de la mitad en Navarra. Esas cifras no son comparables a lo sucedido, por ejemplo, en Extremadura o la Rioja, donde la eliminación física de los “supuestamente” republicanos fue mucho mayor, pero las circunstancias de la misma, las dificultades para huir de dichos territorios y los antecedentes sociales y políticos eran muy diferentes. Ahora bien, el probable hinchamiento que ofrecen este tipo de informes no se puede sustituir por la alternativa de ignorarlos sin más y basarse únicamente en los documentos y fondos de archivos que se han conservado, ya que, como hemos indicado, son más los que se han perdido, los que han sido destruidos deliberadamente, que los que se han conservado y son los fondos desaparecidos, probablemente, los que pudieran haber aportado mayor cantidad de datos y aquellos de mayor relevancia para el estudio de la represión franquista. En consecuencia, testimonios personales y este tipo de dossier son, muchas veces, lo único que poseemos sobre la represión franquista.

Los autores del informe del Gobierno Vasco, sintiéndose víctimas de una represión inmerecida, trataron de exponer los hechos de tal forma que pudieran hacerse con la protección de las potencias y la sociedad europeas; precisamente ése era uno de los objetivos del informe, y a ello favorecería el redondear las cifras globales por lo alto y no por lo bajo. Además, el año en que se redactó el informe, 1938, la dureza de la represión seguía vigente, y había muchos obstáculos para dar cuenta de ella de forma fidedigna. Cuando se ofrecen los datos locales, las cifras se corresponden más con la realidad, y se acercan a las que se manejan actualmente. En el informe se subraya que Navarra no opuso resistencia, y que el ambiente político alavés se caracterizó por su tranquilidad antes del Alzamiento. Los casos vizcaíno y guipuzcoano fueron diferentes: la gran resistencia que ofreció Vizcaya avivó el deseo de venganza de los sublevados. En lo referente a Guipúzcoa, al comienzo del apartado correspondiente se resume lo sucedido desde el punto de vista del Gobierno Vasco:

En Gipuzkoa, se ha ensañado la persecución fascista en forma bárbara. No por la cuantía de los fusilamientos y asesinatos realizados sino por las circunstancias que se derivan de esta exposición.

En Guipúzcoa, según se sucedían los avances rebeldes, fue evacuada la población civil. (...) Quien quedó fue porque estimaba que no podía ser objeto de represalia alguna, por su inhibición absoluta en los días en que se sostuvieron los ataques de los militares sublevados.

Sin embargo en Guipúzcoa, pasan de dos mil los fusilados y “paseados”. No ha existido prácticamente en esta región lo que llamaríamos Justicia organizada. No conocemos caso alguno en que se halla [sic] seguido para juzgar los trámites exigidos por la Ley.

Después de esa introducción, se informaba de lo sucedido en varias localidades (Oyarzun, Beasain, Villafranca de Ordicia, Salinas de Léniz, Mondragón etc.) y se daba noticia de la situación de las cárceles. Según el informe, se sepultaron alrededor de 700 cadáveres en el cementerio de Hernani, una cifra claramente exagerada.

Un mes más tarde se modificó el documento, dándole el título de Datos numéricos de la persecución de Euzkadi, Abril 1938[26]. En el mismo se clasifica la persecución en «vascos encarcelados (población vasca recluida en cárceles y penitenciarías de Euzkadi, incluyendo las de Santoña), vascos en campos de concentración y batallones de trabajadores (todos los vascos que han sido encuadrados en dichas unidades, distribuidas por todo el territorio peninsular), vascos afectados por otras formas de persecución (vascos que han sufrido o sufren (...) una prisión atenuada; les han sido confiscadas sus fortunas o bienes o les han impuesto multas considerables por considerarles desafectos; personas que han sido destituidas de sus empleos en entidades públicas y particulares y (...) se hallan cesantes, y (...) aquellos que han sido desterrados fuera de Euzkadi o a cierta distancia de su localidad)».

Datos numéricos de la persecución de Euzkadi

|

Vascos encarcelados |

30.050 |

|

Vascos en campos de concentración y brigadas de trabajadores |

30.000 |

|

Vascos afectados por otras formas de represión: prisión atenuada, confiscados en sus bienes, multas superiores a 10.000, destituciones, destierros... |

50.000 |

|

Vascos evacuados |

120.000 |

|

TOTAL |

230.050 |

Fuente: Informe Gobierno Vasco. Abril 1938

El informe recordaba, para una mejor comprensión de las cifras, que la votación favorable a los candidatos gubernamentales el 16 de febrero de 1936 en toda Euskadi (incluyendo Navarra) fue de 329.512 sufragios y que el total de los habitantes ascendía a 1.200.000 personas, lo que suponía que un 19,50% de la población vasca había sufrido de una forma u otra persecución.

En lo referente a los fusilamientos ocurridos, el informe señalaba que a las cifras expuestas en el cuadro siguiente, había que añadir unos 2.000 vascos que habían podido ser fusilados en Santander y Asturias.

Fusilamientos

|

Guipúzcoa |

2.500 |

|

Alava |

400 |

|

Navarra |

10.000 |

|

Vizcaya (Legales) |

453 |

|

Vizcaya (Ilegales o paseados) |

500 |

|

TOTAL |

13.853 |

Fuente: Informe Gobierno Vasco. Abril 1938

Un año después, en mayo de 1939, se dio a conocer un tercer informe, titulado Euzkadi bajo el régimen de Franco. En él se analizaron las consecuencias de la represión en Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra y la violencia ejercida contra los sacerdotes. Cuando se redactó este último informe, como ya había finalizado la guerra, y no había tanta necesidad de influir en la opinión pública europea, el tono del escrito es más neutral y se trata de profundizar en los datos estadísticos corrigiendo, en algún caso, las cifras ofrecidas en el informe anterior. En lo referente a la localidad de Ordicia, por ejemplo, el informe de 1938 habla de 15 ejecutados; en el de 1939, en cambio, sólo se dan 10 nombres. Aún así, las cifras generales fueron superiores a las del informe de 1938. Entre las fuentes que citan para fundamentar las cantidades aludidas, se halla el testimonio del músico carlista Juan Telleria, quien, al parecer, en abril de 1937 le habló de 3.000 muertos a un sacerdote que posteriormente tuvo que huir. Inmediatamente después de citar tal cantidad, los autores del informe confiesan haber obtenido únicamente los nombres de 340 asesinados; «No es exigua la cifra, y valora la cuantía total señalada, si se tienen en cuenta las razones que citamos y, además, los limitadísimos medios —evadidos y refugiados— que ha sido posible utilizar para poder establecer esta información recopilada; concreta y veraz, por otra parte». Unas líneas más arriba se nos ofrece el testimonio del padre Zubiaga, jesuita excapellán de la cárcel de Ondarreta, quien afirmó haber asistido a 300 cristianos momentos antes de ser fusilados. Este informe del Gobierno Vasco dedica un capítulo a comparar la “barbarie rojo-separatista” y la represión franquista, para finalizar dando los nombres de los fusilados. Si utilizamos como fuente la información proporcionada por los rebeldes, nos encontramos con que los republicanos mataron a 186 personas durante los primeros meses del Alzamiento, pero únicamente concretan 100 nombres. Además, es sabido que muchos derechistas —algunos de ellos veraneantes en nuestro país— pudieron cruzar la frontera y abandonar el País Vasco sin ningún problema, con ayuda de los nacionalistas vascos y el mando republicano en ciertas ocasiones. Pero la actitud de los sublevados fue muy diferente.

Hasta ahora hemos citado los tres informes del Gobierno Vasco como fuentes de información, pero no fueron la única vía de conocimiento de lo que estaba sucediendo. Los vascos y los gobiernos extranjeros contaron con otros tres medios para conocer el desarrollo de los acontecimientos bélicos y las circunstancias de la represión franquista en el País Vasco durante la Guerra Civil: noticias provenientes de las personas que cruzaron la frontera, la prensa y los informes realizados por distintas instituciones. Euskadi Norte se convirtió en el principal centro de información —en algunos casos de desinformación—, ya que fueron muchos los que cruzaron la frontera huyendo, legalmente en algunos casos y clandestinamente en otros; todos y cada uno de ellos tenían algo que contar sobre lo acontecido al sur del Bidasoa. Destacararemos dos testigos singulares: el sacerdote e investigador D. José Miguel de Barandiaran y el escritor Pío Baraja. Barandiaran, animado y financiado por Manuel de Ynchausti, siguiendo su costumbre investigadora de recogida de datos, recogió los testimonios de 136 personas que habían cruzado la frontera y también guardó alguna documentación proporcionada por esas mismas personas (Gamboa-Larronde, 2006). Se trata de una información que nos servirá de gran ayuda, como hemos visto en el capítulo anterior, pero que hay que examinar críticamente, ya que el paso de la frontera daba origen a toda clase de comentarios de difícil verificación. Barandiaran recoge, por ejemplo, en uno de sus informes, realizado por el miembro de la congregación de los Hermanos de la Doctrina Cristiana Ignacio Oleaga el 15 de noviembre de 1936, que los militares del bando faccioso habían enterrado en Tolosa a 113 individuos, 150 en Hernani y 12 en Andoain (Gamboa-Larronde, 2006, 92). El sacerdote Gelasio Aramburu afirmó, por las mismas fechas, que el número de fusilados en Navarra superaba los 7.000 (Gamboa-Larronde, 2006, 93).

Pío Baraja nos dejó escrito el libro La Guerra Civil en la frontera, donde da noticia de lo sucedido en base a la información que llegaba al otro lado del Bidasoa, pero es apreciable la falta de precisión en algunos datos. Según el relato barojiano, por ejemplo, el sacerdote vasco Aitzol trató de huir a Bilbao en un barco llamado La Balandra, arribando a un puerto de Vizcaya después de haber sido traicionados por el capitán. En realidad, el bacaladero se llamaba Galerna y entraron a puerto en Pasajes. Baroja trató de mantener una posición neutral, de espectador objetivo que recibía y ofrecía información de ambos bandos. Según los rumores que llegaron a sus oídos, la cantera de Vera de Bidasoa fue testigo de la muerte de más de 400 personas y el fuerte de San Cristóbal, en el monte Ezkaba en las proximidades de Pamplona, de otras 200. En San Sebastián e Irún, los republicanos, especialmente los anarquistas, habían matado a muchos presos de derechas.

Por otra parte, la prensa de la época recogió el testimonio de lo vivido, pero con puntos de vista y objetivos muy diferentes, como ocurre habitualmente con los medios de comunicación. Los diarios dirigidos por simpatizantes del Alzamiento relataron al detalle los movimientos de los rebeldes, pero silenciaron todo lo relacionado con la causa y el sufrimiento republicano. La prensa republicana, por su parte, actuó de forma parecida, aunque proporcionó mayor información, sobre todo de los casos relacionados con grandes procesos judiciales o los relacionados con el asalto a las cárceles en Bilbao. En lo que respecta a la actividad de los sublevados en la retaguardia guipuzcoana, la prensa republicana procuraba hacerse eco de todas aquellas noticias que subrayaban la actitud vengativa y represora de los militares rebeldes. Esto hace, como hemos indicado anteriormente, que en muchas ocasiones la información se entremezcle con la propaganda, pero pese a ello, consideramos que, teniendo en cuenta esta posibilidad, muchos de los datos aportados son exactos y que el ambiente descrito responde básicamente a la realidad. Vamos a recoger a continuación testimonios provenientes de periódicos de orientaciones diversas sobre lo sucedido en Guipúzcoa y en Euskadi en general.

El Nervión era un diario bilbaíno, sin una orientación política clara, pero próximo al liberalismo monárquico, que sobrevivió al caos de los primeros días de la sublevación para desaparecer definitivamente en febrero de 1937. Un primer artículo en el mes de septiembre daba cuenta de la llegada de varios fugitivos de Vitoria que informaron sobre las numerosas detenciones y la cincuentena de fusilados producidos en dicha ciudad, juzgados exclusivamente por los requetés o falangistas que los habían hecho presos[27]. Durante los meses de octubre y noviembre publicó varias notas sobre la represión franquista, pero sin darle excesiva importancia. Así, el 30 de octubre informó del fusilamiento de dos baserritarras de Mondragón por haber utilizado uno de ellos el salvoconducto del segundo. Quince días más tarde daba cuenta por primera vez, y de forma indirecta, de la ejecución de varios sacerdotes en Guipúzcoa al publicar que, por temor a que los rebeldes siguiesen con él el mismo procedimiento utilizado con otros presbíteros del municipio y de otras localidades guipuzcoanas, había llegado a las filas republicanas el sacerdote del barrio Udala de Mondragón.

Euzkadi Roja, el órgano oficial del Partido Comunista de Euzkadi, presentó, como es obvio, una información mucho más beligerante. Ya el 11 de noviembre daba cuenta de las depuraciones que se estaban produciendo en la Diputación de Guipúzcoa (y de la actitud de algunos funcionarios que solicitaron la readmisión abjurando de sus ideas políticas), de las humillaciones sufridas por varias ancianas que por negarse a hacer manifestaciones profascistas fueron rapadas y el colaboracionismo mostrado por instituciones en principio apolíticas como el Orfeón Donostiarra. El semanario comunista daba cuenta, además, del clima apocalíptico que vivía la ciudad:

Le habían dicho que velando por el “buen mantenimiento del orden” habían sido fusiladas algunas personas, que los cafés son muy frecuentados por gente indeseable y amoral, chulos cabareteros y sus inseparables concubinas y que, desde luego, se ha entrado a saco en las moradas de los que, huyendo del terror fascista, tuvieron que abandonar su ajuar.

Artículos semejantes se repitieron los días siguientes, pero insistiendo en que evitarían informaciones que pudiesen alarmar a los familiares de las personas afectadas[28]. Ese mismo día se daba cuenta, no obstante, del apresamiento del buque Galerna y de la muerte de muchos de sus ocupantes y dos días más tarde se daban los nombres de algunas de las personas fusiladas por el bando nacional. El 10 de diciembre, el titular dedicado a la situación de Guipúzcoa rezaba del siguiente modo: «En el infierno fascista. En Donostia imperan los fusilamientos, el hambre, los cortes de pelo, los saqueos». En el artículo, una mujer que había llegado canjeada desde San Sebastián narró la situación de la ciudad y mencionó el fusilamiento de varios sacerdotes nacionalistas, además del de varios conocidos. El 29 de diciembre se dedicaba un artículo a esta cuestión, afirmando que más de 30 sacerdotes habían sido fusilados por los “cristianos requetés y falangistas”.

La última cita proviene del periódico Euzko Deya, editado por el Gobierno Vasco en París. Uno de los principales objetivos de su creación fue convencer a la opinión pública internacional, a la católica en particular, de la justicia de la causa vasca republicana y, por ello, abundaron los artículos que exponían las atrocidades cometidas por los rebeldes. Además, el hecho de que no podía ser leído en Vizcaya contribuyó a que fuese más explícito. El siguiente texto resume a la perfección el tono y el estilo utilizado por dicha revista

Hemos dicho de 14 a 32 sacerdotes. Porque nosotros, encerrados en el ámbito de la verdad no queremos transponer sus fronteras. Ellos mismos, oficiales del Ejército sublevado, conspicuos falangistas y Jefes tradicionalistas han confesado en la intimidad, en repetidas ocasiones que «llevan ya fusilados 32 sacerdotes nacionalistas vascos». Más nosotros no tenemos hasta el presente nombres más que de 14, si bien tenemos noticias de otros seis sacerdotes fusilados, que hacen un total de 20.

(...)

A estos sacerdotes mártires hay que sumar miles de católicos vascos pasados por las armas por esos monstruos de la civilización cristiana. Beneméritos amantes de su país, sin más pecado que sus ejemplares sacerdotes martirizados, ciudadanos pacíficos que confiados en la honorabilidad de los que decían luchar en nombre de una religión, que es todo amor, bondad, piedad, perdón, no dudaron ni un momento en quedarse en sus casas. Hombres y mujeres de toda edad, estado y condición han sido villanamente fusilados unos y muertos a pistoletazos otros por el «horrendo crimen de amar a su Dios y a su Patria».

En Pamplona han caído más de 1.200; y en toda Navarra pasan de 7.000 en Vitoria se ha fusilado a unos 2.000, y en la Provincia de Álava más de 1.000. En Guipúzcoa, donde la juventud y la casi totalidad de conocidos nacionalistas vascos se refugiaron en Bizkaya, han derramado su sangre más de 800 hombres y mujeres. De esos 9.000 vascos, la mayoría pertenecen al Frente Popular. Pero casi todos ellos eran vecinos pacíficos: no se sublevaron en armas, ni delinquieron en delito alguno, ni dieron ningún motivo para tamaño castigo. Ni fueron juzgados, ni sentenciados, ni condenados por tribunal alguno.

(Euzko Deya, 1936, 61)

Los datos apuntados en las páginas anteriores muestran, por sí solos, las dificultades que ofrece la cuestión de cuantificar con exactitud el número de muertos causados por los sublevados durante y tras la ocupación del territorio de Guipúzcoa. Resulta casi imposible, por lo tanto, poner nombre y apellidos siquiera a todas las víctimas mortales de la represión franquista. Esta dificultad se ve acrecentada por la desaparición, voluntaria o fortuita, de la mayor parte de la documentación relacionada con esta cuestión, documentación que debía haber sido custodiada en los principales centros oficiales inmersos en dichas actividades, Gobierno Civil, Gobierno Militar, Palacio de Justicia y Junta Provincial de Sanidad, amén de instituciones semipúblicas como la Falange o la Junta de Guerra Carlista. Sólo se conserva la documentación sobre aquellas personas juzgadas en consejos de guerra por las autoridades militares depositada en el Archivo Militar de El Ferrol, sin que sepamos a ciencia cierta cuántas personas fueron ejecutadas sin ser sometidas a dicho procedimiento. Este hecho ha conducido a una fuerte disparidad en las cifras ofrecidas por los historiadores que han dedicado una atención preferente a dicho tema.

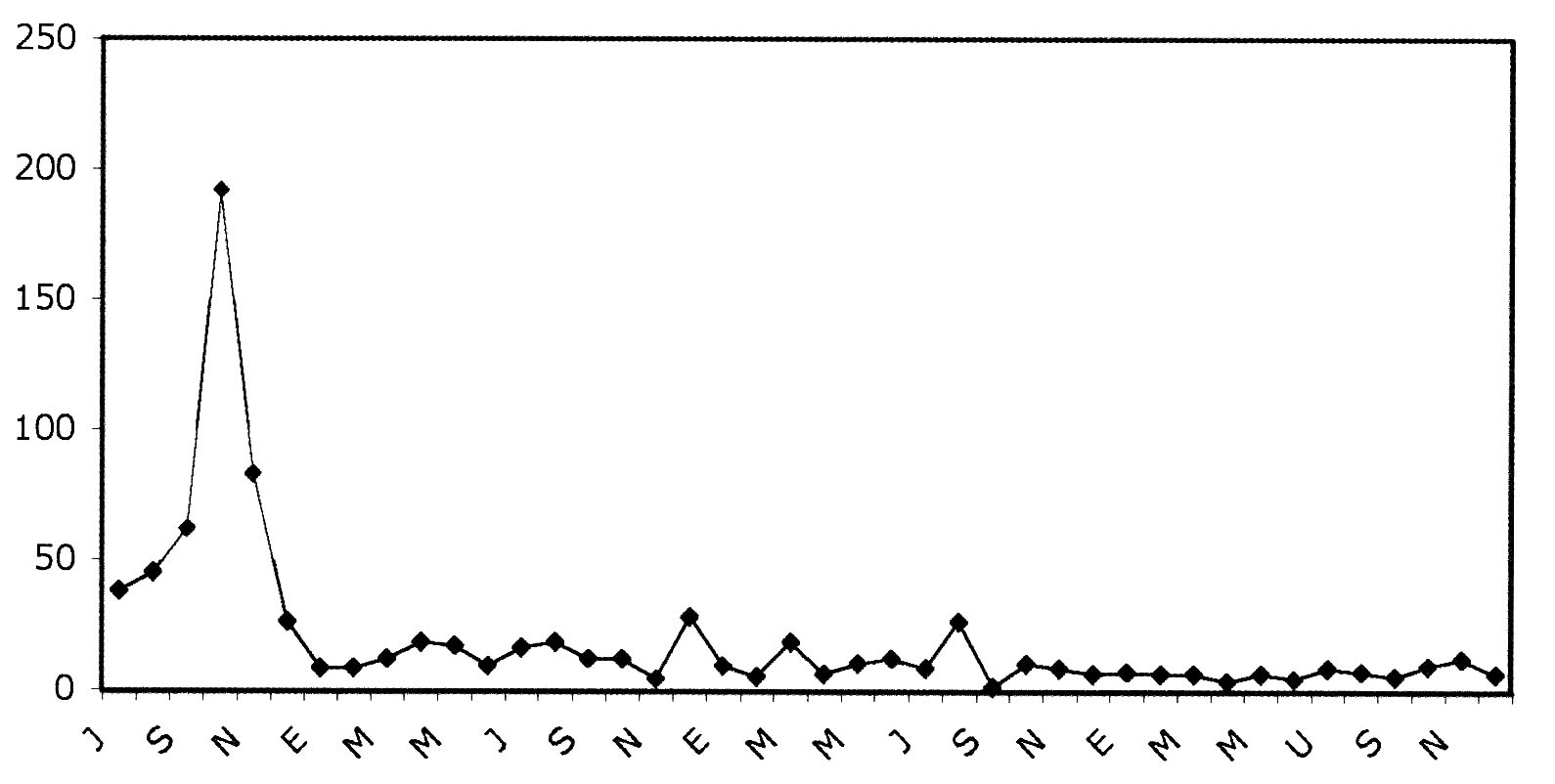

El primer investigador que se aproximó a la cuestión de los ejecutados, en ambos bandos, con el afán de ofrecer una información contrastada, fue el historiador militar Salas Larrazabal que había participado en la Guerra Civil como voluntario en el ejército franquista. Salas realizó su investigación a través de la consulta de los Registros Civiles. Su premisa era que todos los muertos durante la guerra fueron inscritos en los correspondientes libros de los Registros Civiles Los datos que aporta para Guipúzcoa partiendo de la consulta —probablemente incompleta— de dicha fuente suman, en el periodo de control republicano, 426 personas fallecidas a manos del bando gubernamental y un total de 334 muertos en el periodo posterior a la conquista de Guipúzcoa. Sólo en el año 1936 hubo más ejecuciones irregulares (24) que judiciales (17). Es muy significativo, en cualquier caso, que 209 de las muertes por el bando franquista fuesen inscritas en el Registro Civil el año 1945 (Salas, 1977, 213).

El problema es que esa fuente de información, los Registros Civiles, ya en su día estaba puesta en cuestión y que hoy en día está considerada como fuente complementaria y no principal (Reig, 1984). En efecto, aunque la Ley de Registro Civil de 1870 especificaba claramente que no se podían enterrar los cadáveres sin la correspondiente anotación en el Registro Civil del distrito municipal donde se produjo la muerte o en el que se halló el cadáver, la disposición se incumplió flagrantemente en numerosos casos. En otros muchos, la causa de la muerte era descrita de forma eufemística como hemorragia cerebral, paro cardíaco, etcétera. La falta de inscripción de los fallecimientos se debía por una parte al desprecio de los ejecutores por sus víctimas o la intención de no dejar constancia oficial de los crímenes cometidos. Por otra parte, los familiares de los desaparecidos tardaron mucho tiempo en poder inscribirlos por desconocimiento de la obligación legal de hacerlo, por miedo a las represalias, por las dificultades del procedimiento de inscripción o porque no había familiares directos o éstos habían huido. La falta de inscripción oficial de la mayoría de las defunciones obligaba a los familiares de las víctimas a iniciar el lento y complicado proceso judicial de la declaración de desaparición o de fallecimiento. Desde la inscripción de desaparición debían pasar cinco años (10 desde 1939) para que el juez decretara la presunción de muerte. La inscripción requería además de la declaración de familiares y testigos, informes de las instituciones oficiales (Vega Sombría, 2005, 102-105).

El segundo de los historiadores que analizó las muertes durante el conflicto, Iñaki Egaña, presentó sus datos en el seno de la amplia historia que dirigió sobre la Guerra Civil en Euskal Herria. Según las cifras que aporta en esa obra y en otros trabajos realizados con posterioridad fueron entre 1.000 y 1.100 personas las que fueron ejecutadas por los franquistas en Guipúzcoa en el contexto de la Guerra Civil. Egaña ofrece una lista de los fallecidos, incluyendo además del nombre y apellidos, la localidad de nacimiento, la de vecindad, la fecha aproximada de la muerte y el lugar de la misma. La riqueza de estos datos y la laboriosa tarea recopilatoria se ven lastradas, sin embargo, por la ausencia de referencias a las fuentes utilizadas en la investigación, lo cual impide contrastar su importante aportación. Como veremos más adelante, nosotros mismos hemos detectado diversos errores que, aunque no invalidan la lista realizada por Egaña, sí hacen necesario manejarla con alguna precaución. En segundo lugar, la lista adolece de una diferenciación lo suficientemente nítida entre los guipuzcoanos y las personas fusiladas en Guipúzcoa. Los apellidos y el lugar de vecindad dan a entender, en más de un caso, que este territorio no fue desgraciadamente más que escenario del fallecimiento y el lugar de sepultura de republicanos que lucharon en esta provincia contra los militares sublevados, ejecutados en el propio momento de su rendición, o el lugar elegido por las autoridades franquistas para ajusticiar a presos republicanos del Frente Norte. Por lo demás, su aportación, corregida y reforzada en los últimos años a través de los trabajos realizados por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, ha sido uno de los pilares fundamentales de nuestra propia investigación.

El tercer libro es el realizado por Pedro Barruso, autor de numerosas publicaciones sobre la Segunda República y la Guerra Civil, que, como hemos señalado, nos han facilitado de forma importante la comprensión de la situación guipuzcoana tanto durante la época republicana, como sobre lo acontecido durante la primera fase de la Guerra Civil. Frente a lo publicado por Egaña, Violencia, política y represión en Guipúzcoa se caracteriza por el profuso empleo y citación de diversas fuentes documentales. Barruso dedica especial atención a aquellos aspectos de la represión que habían permanecido más ocultos frente a la radical visibilidad de las condenas a muerte: penas de cárcel, incautación de bienes, multas y depuraciones. El aspecto relacionado con las ejecuciones, sin embargo, se resiente del, en nuestra opinión, excesivo apego a la documentación existente, de la que no da demasiados detalles y que es una parte muy incompleta de la realmente generada en aquel momento. Así, cifra en 639 los condenados a muerte, de los cuales 485 fueron efectivamente ejecutados. Aún siendo consciente de la existencia de “paseados” que no dejaron rastro documental alguno y de fosas comunes, menciona las de Oyarzun y la de Hernani, donde presumiblemente fueron asesinadas personas que no habían sido sometidas ajuicio, Barruso opta, tal vez con excesiva prudencia, por limitar el número de ejecutados en Guipúzcoa entre 1936 y 1945 a una cantidad que oscilaría entre los 485 y los 500, siempre a la «espera de posibles avances a la luz de nuevos documentos». Esta cifra contrasta, sin embargo, con la cita recogida por el propio autor en la página 159 de su obra, en la que el cardenal Gomá informa al Vaticano que, según el secretario del Juzgado especial de San Sebastián, sólo en los meses finales de 1936 «cuatrocientos y pico fueron condenados a muerte». El libro carece, por último, de la relación nominal de los fallecidos, lo que imposibilita el contraste con la lista ofrecida por Egaña. Ambos autores coinciden, en cualquier caso, con los informes del Gobierno Vasco, en que la represión vivió sus momentos más sangrientos y feroces durante los primeros meses tras la ocupación de San Sebastián, y casi inmediatamente, de la mayor parte de Guipúzcoa.

Por nuestra parte, no nos atrevemos a ofrecer una cifra, dadas las dificultades documentales que existen para investigar el tema, como fruto del esfuerzo de las autoridades para ocultar su acción y porque somos conscientes de la fragilidad de las fuentes orales al ofrecer datos que escapan del caso individual, ya que hemos podido comprobar la inexactitud de algunas informaciones que se dieron como seguras en el transcurso de la guerra. Aún así, creemos que la propia sociología de la provincia tanto durante la Segunda República, como durante los dos meses y medio escasos que permaneció bajo el control republicano y las magnitudes del exilio posterior, han podido facilitar cierta minusvaloración del fenómeno represivo[29]. En otras provincias, el vacío documental, menor frecuentemente que en el caso guipuzcoano, ha sido completado con el recurso a las fuentes orales, un instrumento fácil de utilizar en localidades rurales con una población relativamente reducida, consolidada y donde la mayor parte de la población se conocía entre sí. Por los datos de que disponemos, la acción punitiva de los sublevados se dirigió en Guipúzcoa, con alguna excepción, a centros urbanos que estaban experimentando un crecimiento demográfico importante, con una población de aluvión, de alta movilidad espacial y con escaso arraigo en la misma. Fue en esas zonas donde se reclutó de forma mayoritaria el apoyo a las opciones más izquierdistas y las que más se movilizaron desde un primer momento contra la sublevación. Muchas de esas personas y sus familias abandonaron Guipúzcoa para no volver jamás, bien porque dejaron España o bien porque se dirigieron a sus regiones de origen o a otras donde no se les pudiese reprochar su pasado “rojo”. Esta circunstancia provocó, entre otras consecuencias, que la posibilidad de una memoria histórica colectiva fuese menor que en otras localidades. El hecho de que gran parte de los dirigentes de los partidos nacionalistas o de izquierdas pudieran abandonar la provincia tuvo como primera consecuencia que el ámbito de aplicación de la represión militar fuese sensiblemente menor que el de otras provincias donde los partidarios del régimen republicano apenas pudieron escapar u ocultarse. La segunda consecuencia fue que la represión se condujera, en muchos casos, como señala uno de los informes del Gobierno Vasco, hacia personas con escasa significación política cuyo recuerdo quedó desdibujado[30]. No podemos olvidar, por último, que Guipúzcoa conoció entre julio y septiembre la llegada de varios grupos de combatientes que venían a defender al bando gubernamental. Mineros asturianos, pescadores y obreros que huían de la Galicia controlada por los militares y militantes de izquierda europeos lucharon en los distintos frentes guipuzcoanos, y es presumible que algunos de ellos cayesen prisioneros de las fuerzas sublevadas, siendo ejecutados inmediatamente sin dejar rastros documentales, ni un recuerdo individualizado entre los participantes en la guerra. Por último, el lapso de tiempo transcurrido hasta que los historiadores hemos abordado este fenómeno no ha favorecido, obviamente, la labor de recogida de información. La desaparición de los archivos oficiales guipuzcoanos es demasiado grande para ser mera casualidad, la memoria oral flaquea y es difícil encontrar personas que hayan vivido aquellos hechos y quieran ofrecer SU testimonio.

La estrategia represiva

La resistencia republicana del territorio durante los tres meses escasos de enfrentamientos bélicos y la violencia llevada a cabo contra militares y derechistas serán los argumentos utilizados por los rebeldes para justificar su propia violencia y determinantes en la aplicación de las más crueles medidas represivas franquistas[31]. Aunque es verdad que la represión franquista se ejerció de forma más rígida en aquellas ciudades que habían permanecido bajo control republicano durante algún tiempo, este argumento cae por su peso, si tenemos en cuenta que en muchas provincias donde la resistencia fue mínima, Valladolid, Sevilla o Navarra, por ejemplo, el número de muertos fue muy alto. Es por ello que, sin olvidar las apuntadas razones, también tenemos que dirigir nuestra mirada hacia otros argumentos.

La represión del bando insurgente se desarrolló en distintas fases y con diferente intensidad, y aunque no sea sencillo establecer unos límites temporales precisos, se puede determinar una tipología claramente establecida. Los objetivos de la represión eran tres: primero atraer hacia la sublevación a indecisos y neutrales; en segundo lugar, paralizar por el terror al bando leal al gobierno republicano, utilizando para ello su carácter masivo y ejemplarizante, seleccionando en muchos casos a personas conocidas para su eliminación; y, por último, asegurar la retaguardia, evitando así posibles acciones de resistencia (Cabanellas, 1975, 837). Por lo tanto, no cabe establecer diferencias entre operaciones bélicas y represivas. Eran las dos caras de la misma moneda. Ya desde los primeros días de avance —invasión u ocupación— sobre el territorio guipuzcoano por parte de las tropas facciosas sublevadas dieron comienzo las medidas represivas contra los habitantes de las localidades que iban ocupando y contra los defensores de las mismas, leales a la legalidad republicana; ejemplo de ello, la ejecución de una treintena de beasaindarras la noche del 27 al 28 de julio de 1936, tras la ocupación de la villa cabecera del Oria. Pero sobre todo, es, como decíamos, tras la toma de San Sebastián y a las pocas semanas con la prácticamente total ocupación de Guipúzcoa, cuando las acciones relacionadas con los combates armados dieron paso a un proceso represivo sistemático y organizado.

El caso guipuzcoano se encontraría en una situación intermedia entre la represión primera y la institucionalizada. Los futuros franquistas desarrollaron su labor represiva, en lo que respecta a la muerte del adversario, siguiendo cuatro estrategias: 1) en los mismos lugares de lucha, en el frente, satisfaciendo el hambre de sangre de los sublevados tras los costes humanos y materiales, además de temporales, que la resistencia republicana provocó; 2) inmediatamente después de las detenciones que llevaban a cabo en los propios domicilios de “presuntos” contrarios al Movimiento, acabando así con los “sospechosos” rojo-separatistas o marxistas; 3) en muchas ocasiones, estos “sospechosos” eran recluidos en cárceles o lugares de detención donde tras permanecer varios días eran “puestos en libertad” para en realidad ser ejecutados, fusilados, en parajes distantes del centro de San Sebastián (caso del monte Ulía) o en lugares más o menos alejados pero ya en otros términos municipales (Hernani, Oyarzun...) y finalmente, 4) ejecutando tras la celebración de consejos de guerra sumarísimos en los que la posibilidad de defensa era prácticamente nula. Estas últimas son las que se han venido a denominar “muertes legales”. Buena parte de las ejecuciones de las sentencias de los consejos de guerra se produjeron en los muros de la propia cárcel de Ondarreta o en el campo de tiro de Bidebieta. Existen, además, lugares de fusilamiento como las cercanías del cementerio de Polloe, el Puente de Hierro en el ferrocarril del Norte o las cercanías de la fábrica de gas en Errando, todos ellos en San Sebastián, que fueron escenario de muchas muertes, no se sabe si como consecuencia de un “paseo” o de una sentencia. No podemos, en este punto de la investigación, determinar la importancia de cada modelo represivo en Guipúzcoa, aunque nuestra impresión es que las dos modalidades mencionadas en último lugar, las ejecuciones tras detención, encarcelación y “puesta en libertad” de “sospechosos” y tras sumarísimos consejos de guerra, fueron las más utilizadas, sin que carezcamos de ejemplos de las dos primeras.

Es conocido, por ejemplo, lo realizado por los sublevados, soldados y requetés, tras la toma de Beasain en la temprana fecha de 27 de julio de 1936, cuando tras la resistencia mostrada por los defensores de la villa, llevaron a cabo la primera de las acciones indiscriminadas sobre la población entonces ocupada. Aquellos que les hicieron frente, vecinos de la localidad, milicianos y guardia civiles, fueron fusilados, junto con algunas personas que no habían tomado parte en los combates; entre ellos se encontraban varios tradicionalistas que habían protestado por los desmanes llevados a cabo por las tropas ocupantes y por la detención de varios vecinos de la villa. Según las fuentes, nos encontraríamos hasta con 33 ejecuciones ordenadas por el comandante Cayuela que se hallaba en estado ebrio. Además, se llevaron a cabo detenciones y saqueos en varias casas[32]. Varias personas, además, fueron asesinadas y enterradas en los caminos que conducían desde dicha población a Navarra, en los puertos de Echegárate y Lizarrusti (algunos de estos últimos fueron enterrados en el cementerio del barrio de Aya en Ataun). Mientras, en el otro extremo de Guipúzcoa, en el frente del Bidasoa, se produjeron fuertes enfrentamientos en el intento de los sublevados por hacerse con el control de la frontera, por controlar Irún. Allí, los sublevados fueron fusilando a muchos de los milicianos que iban haciendo prisioneros: en Pikoketa mataron al3, incluidas dos milicianas[33], en Zubelzu en torno a 20, en Guadalupe 5 y otros tantos en Lesaca. Tras la entrada en Irún, fusilaron un número inconcreto de personas a las que habían sorprendido portando armas. En Fuenterrabía fusilaron a un jardinero apellidado Santos (Gamboa-Larronde, 2006, 563). La ocupación de San Sebastián fue relativamente tranquila, gracias al pacto alcanzado con el gobernador civil, teniente Ortega, por el embajador francés, para evitar destrozos en la ciudad.

Este tipo de ejecuciones “en caliente” no finalizó en ese momento. José de Arteche relata el testimonio de un requeté, Ignacio María Besné, quien le contó que la víspera de la ocupación de Azpeitia, el 19 de septiembre, su compañía fusiló a quince miembros de las milicias vascas, pese a las instancias del capellán que les había confesado para que fuesen perdonados (Arteche, 1970, 55). Ignacio Azpiazu señaló que un joven de Azpeitia fue fusilado por los requetés en Deva, en el mismo lugar donde había sido hecho prisionero a finales de septiembre. Euzko Deya publicó el 7 de marzo de 1937 el testimonio de cuatro mujeres expulsadas por los franquistas del barrio de Alzola de Mendaro, indicando que los militares habían fusilado a Mariano Arriaga, vecino de la misma y a un joven gudari de Bilbao, ejecutado sin juicio alguno tras haber sido llevado delante del comandante militar de la plaza. Otros 7 prisioneros fueron fusilados detrás del establecimiento de baños de dicha localidad[34]. Varios soldados que trataron de pasarse a las filas republicanas también fueron ejecutados en distintos sectores de la línea de combate. El frente de Elgueta fue testigo, entre otros casos, del asesinato de cinco gudaris y de un civil, José Vicente Garay, propietario del caserío Antzuategi Barrena, fusilado por las tropas moras tras la ocupación de la localidad. Sólo Garay fue enterrado en el cementerio (Domingo, 2004, 328). El baserritarra de la misma localidad, P. T., murió a las puertas de su casa, cuando trató de impedir, infructuosamente, que su hija A. fuese violada por un grupo de moros. Su esposa fue gravemente herida en ese mismo episodio y murió en un hospital de San Sebastián (Askoren artean, 2002, 77).

Todavía no disponemos de suficiente información acerca de los “paseos”, y, además, seguramente, nunca la conseguiremos, ya que el oscurantismo va implícito en las características de ese modelo de represión. Aún así, las investigaciones realizadas por la Sociedad de Ciencias Aranzadi para localizar las fosas e identificar los restos nos pueden ofrecer alguna luz sobre el tema. El año 2000, tres investigadores de Aranzadi colaboraron con la recién creada Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en las excavaciones realizadas en una fosa común de León, en Priaranza del Bierzo (Silva-Macías, 2003). A partir de ese trabajo, comenzaron a excavar en el País Vasco para localizar fosas comunes, algunas de ellas en Guipúzcoa. Pero, se encontraron con varios problemas: la información proporcionada por los testigos de los enterramientos suele carecer de exactitud en la mayoría de los casos, y no se suele conocer la identidad de los enterrados. Todo ello hace que se trate de un trabajo arduo y complicado. Tuvieron gran eco las excavaciones realizadas el año 2002 en Zaldibia y Mondragón, que posibilitaron la localización de dos cadáveres en cada fosa. Las fosas excavadas, una sima en el caso mondragonés, se situaban lejos de los núcleos urbanos y del cementerio, lo que probó que las ejecuciones serían realizadas sin ningún proceso judicial. Esas dos excavaciones reavivaron el interés de la sociedad vasca por la Guerra Civil y lo acontecido como consecuencia de la represión llevada a cabo por las huestes franquistas, y se convirtieron de algún modo en el símbolo del intento de recuperación de la memoria histórica en el caso vasco. Ese fue el comienzo de una serie de trabajos que le siguieron los años siguientes. El año 2003 se excavó en Ametzagaina (San Sebastián) y Andoain sin apenas resultado; ese mismo año, se localizaron en Elgueta ocho cuerpos correspondientes a varios de los gudaris fusilados junto con Garay por los franquistas después de haber sido ocupado el pueblo. En Motrico se localizaron los restos de uno de los cuatro gudaris fusilados en octubre de 1936. Y al año siguiente se realizó otra excavación en Behobia. De todas formas, ya en la Memoria de la Sociedad Aranzadi realizada el año 2002 se expusieron los límites de esa vía de investigación. Por un lado, eran conscientes de la urbanización de gran parte de la geografía guipuzcoana en los últimos 70 años, por lo que los movimientos de tierra habidos hacían inviable la localización de buena parte de las sepulturas. Por otro, se conoció que algunos restos habían sido trasladados clandestinamente a los cementerios, sin que quedara reflejo alguno en documentos escritos. Todo ello complicaba hasta la imposibilidad en muchos casos la identificación de aquellos que fueron enterrados sin una sepultura digna. Teniendo en cuenta estas circunstancias, la Sociedad Aranzadi, con la colaboración del Gobierno Vasco, orientó su investigación hacia el campo del estudio de la represión “legal” sobre la base de la documentación existente en distintos archivos militares, sin abandonar la vía arqueológica.

La defensa y resistencia mostrada por los defensores guipuzcoanos trastocó los iniciales planes de Mola que creía que en pocas jornadas Guipúzcoa y la provincia de Vizcaya estarían en sus manos y así, enseguida, poder destinar sus tropas a la campaña de Madrid. No fue así. La poca determinación de los militares tardíamente sublevados en San Sebastián y la debilidad de las fuerzas civiles guipuzcoanas partidarias de la sublevación provocaron el fracaso del Alzamiento en la capital donostiarra y en el territorio guipuzcoano. La resistencia republicana alargó la contienda en Guipúzcoa, ocasionó meses de combates y enfrentamientos y obligó a que desde toda la zona sublevada se tuvieran que destinar tropas con el fin de conseguir la derrota de los defensores. Durante el dominio republicano, cerca de trescientas personas fueron ejecutadas, por simpatizar o colaborar con la sublevación, y varios centenares más llevadas a las prisiones de Bilbao. Estos vienen a ser los factores que podríamos presentar como significativos, como hemos comentado, para que los ocupantes se ensañaran con la población guipuzcoana, católica y conservadora en su mayoría, de la manera en que lo hicieron. Pero no fueron los únicos, recordemos que también en Navarra, donde apenas se produjeron enfrentamientos militares y donde desde un primer momento, la práctica totalidad del territorio fue alineado al bando sublevado, se produjeron en torno a 3.000 ejecuciones.

No creemos que se pueda hablar de acciones incontroladas, de una represión ciega e indiscriminada, aunque en ocasiones así se produjera. Difícilmente podemos pensar que fuera espontánea, ya que militares, autoridades políticas, carlistas y falangistas, todos eran uno en el proceso represivo. Atendiendo a ello, es impensable que los fusilamientos llevados a cabo en el otoño de 1936 se produjesen sin ningún control, ni que no fueran premeditados o que no contaran con el consentimiento de las más altas autoridades. Los militares, por tradición y costumbre, eran muy reacios a dejar en manos de elementos incontrolados la capacidad de realizar cualquier tipo de actividad mínimamente importante. Los posibles intentos de actuación autónoma fueron cortados, entre otros medios, por los distintos bandos promulgados por los Gobernadores Civiles de la provincia recordando la capacidad y prerrogativas de la Autoridad (con mayúscula) para llevar a cabo detenciones y “otras acciones”. El hecho de que los agentes de la represión pertenecieran a los partidos y organizaciones que lideraban el alzamiento y que proporcionaban los dirigentes civiles que auxiliaban a los militares contribuye, asimismo, a descartar la posibilidad de una actuación espontánea en este campo.

La tendencia al uso de la violencia se vio reforzada por las características de las nuevas autoridades y sus antecedentes personales. Existen, en esta dirección, diferentes factores que obligan a entender el recurso a la violencia en un contexto más amplio. Entre los mismos vamos a destacar cuatro elementos; el primero de ellos es la propia experiencia de combate del ejército español. Desde comienzos del siglo XX las tropas españolas sólo se habían enfrentado a las kabilas marroquíes en un tipo de lucha en la que al enemigo se le consideraba, y se le trataba, como a un salvaje sin ningún tipo de derechos y contra el cual era lícito utilizar todo tipo de armas (incluidas las químicas). Los obreros y campesinos españoles y, en general, aquellos que no comulgaban con la idea de España de los militares, pertenecían a la misma especie infrahumana que los indígenas marroquíes y merecían su mismo castigo. El uso del terror podía ser, además, un arma muy útil para paralizar la posible resistencia y eliminar a los oponentes políticos. El comportamiento de los directores de la sublevación ya mostraba su predisposición a acciones violentas en contra de quienes se opusieran al levantamiento. Así, tanto el general Mola, como otros militares que tomaron parte en la conspiración, expusieron, además de sus instrucciones más conocidas, opiniones, cuando no órdenes, favorables a un uso sistemático de la fuerza. En una fecha tan temprana como el 21 de julio, Mola recomendó a las nuevas autoridades de Logroño que utilizasen “mano muy dura” con los republicanos, y su propio secretario, José María Iribarren, recogió en un libro que fue retirado por las autoridades sublevadas poco después de su edición, pese a contar con el visto bueno de Mola, una conversación en el transcurso de una comida en la que el director de la sublevación señalaba que tras la conquista de Madrid, las casas de dicha ciudad ostentarían un letrero que dijese «Hay que matar al portero antes de entrar»[35].

La segunda razón que podría explicar el recurso a la violencia está relacionada con el progresivo endurecimiento de la dialéctica política durante los años republicanos que llevó a la consideración del contrario como enemigo a eliminar. El peso del pensamiento regeneracionista que defendía la existencia de una idea de España perpetua y perpetuable y que creía en la importancia de la biología darwinista como mecanismo de higiene social facilitó la expansión de la necesidad de la purificación de sus habitantes mediante la violencia (Richards, 1999, 218). Los insurgentes creían firmemente que España estaba enferma, contaminada y que había que curarla, limpiándola de los males que provocaban una situación definida como insostenible. Para ello había que acabar con las ideas disolventes y con las personas que creían en las mismas (Vega Sombría, 2005, 72). No se trataba de un rasgo únicamente español, ya que se puede encontrar en la mayor parte de los sistemas políticos europeos del momento.

El tercer factor está relacionado directamente con el segundo. Se trata del clima de tensión sociopolítica que vivió la Segunda República española y que provocó que cuestiones, huelgas o movilizaciones campesinas que en otros contextos no hubiesen generado más que una pequeña inquietud se convirtiesen en peligrosas agitaciones, antecedentes del apocalipsis. El intento revolucionario de octubre de 1934 protagonizado por el PSOE, una muestra más de la debilidad de la conciencia democrática en España, generó el suficiente pavor como para que, además de la persecución que sufrieron sus promotores en el momento de los hechos, las autoridades nombradas a partir de julio de 1936 utilizasen la participación, real o ficticia, de los sospechosos en aquellos acontecimientos para actuar contra ellos. No es casualidad que una de las poblaciones guipuzcoanas donde mayor número de represaliados se produjo fuese Mondragón, protagonista del asesinato de Oreja y de Rezusta en 1934.

El último factor tiene su origen en la represión realizada por el bando republicano contra elementos derechistas y militares durante los meses de julio, agosto y septiembre. Aunque los argumentos utilizados en las líneas anteriores muestran que, en cualquier caso, los sublevados utilizarían la fuerza para imponerse y eliminar cualquier tipo de disidencia y resistencia, parece lógico pensar que la existencia de “mártires” hacía más viable y plausible esa utilización de la violencia. Los mismos sublevados eran conscientes de la situación, cuando al ocupar San Sebastián lo hacían «con el derecho que nos da la sangre derramada en holocausto de la Patria»[36]. Uno de los casos más conocidos era el de Carlos Guerra, segundo presidente de la Diputación de Guipúzcoa controlada por los militares, cuyo hijo José, teniente de la Guardia Civil, había muerto asesinado por los republicanos, tras ser detenido en los combates por el control de San Sebastián en julio. En esta misma dirección, los periódicos guipuzcoanos, El Diario Vasco, La Voz de España y Unidad publicaron durante los meses de septiembre, octubre y noviembre muchas fotografías de los caídos bajo el dominio “rojo-separatista” y numerosas incitaciones a no perdonar ni olvidar lo sucedido. Los días 25 y 26 de septiembre, varios aviones bombardearon Bilbao y las poblaciones de la Margen Izquierda, siguiendo órdenes del general Mola y causando cerca de cien muertos y varios centenares de heridos. Una muchedumbre enfurecida, en represalia por dicho ataque, asaltó los barcos-prisión Aránzazu-mendi y Cabo Quilates asesinando a una sesentena de presos derechistas. Los marineros del acorazado Jaime I asaltaron el 2 de octubre el Cabo Quilates causando otra cuarentena de asesinatos. Cuando la noticia llegó a San Sebastián generó el deseo de revancha en el bando sublevado, en una espiral mortífera en la que las noticias o los rumores sobre los crímenes cometidos por el bando contrario se convertían en deseos o realidades de venganza, más o menos inmediata.

En alguna de las sentencias de los consejos de guerra celebrados en 1938 se hace referencia tanto a octubre de 1934 como a la participación en los asesinatos de derechistas en el verano de 1936. Es el caso, por ejemplo, del tolosarra Cándido Fernández Losada, teniente del batallón Rusia, fusilado en Burgos el 28 de enero de 1938, acusado de haber estado detenido con ocasión de los sucesos de 1934 y de haber tomado parte en la detención de varias personas y en el asesinato de una de ellas. El 11 de marzo de ese mismo año fue ejecutado el vergarés Antonio González Olayo, acusado de haber presenciado el asesinato de un derechista y, semanas más tarde, en una fecha indeterminada entre abril y mayo, también mataron al anarquista tolosarra José Aznar Rianzo, acusado de haber sido el responsable del asesinato de varios presos en el verano del 36[37]. Un alguacil de Tolosa de origen riojano apodado “El Chato” fue acusado del fusilamiento de las 12 personas que, tras ser detenidas en Tolosa, fueron ejecutadas, a finales de julio, en el Paseo Nuevo donostiarra; fue detenido en Santoña y lo trajeron a Tolosa, donde, tras ser apaleado, fue fusilado en compañía de varias personas más (Gamboa-Larronde, 2006, 337).

Todas estas “acciones”, como ya hemos comentado anteriormente, no son sino consecuencia de las instrucciones que los mandos sublevados fueron difundiendo incluso antes de la sublevación. Una vez producida ésta, el propio general Mola, en un bando publicado el 19 de julio, indicaba que los infractores de sus órdenes (los que abandonasen, sin causa que lo justificase, el puesto de trabajo o los que poseyesen armas y no las hubiesen entregado, por ejemplo) «serán juzgados en Consejo de Guerra sumarísimo imponiéndose a los responsables la pena de muerte que será ejecutada antes de las tres horas [las negritas son mías]; que de igual modo se castigarán cualquier clase de actos de violencia contra personas o cosas por móviles de los llamados políticos o sociales y la tenencia de substancias inflamables, explosivas, con fines ilícitos o desconocidos». No se trataba de ningún farol. Los hermanos Zapirain fueron detenidos por haberse descubierto en su vivienda tres escopetas de caza que no habían puesto a disposición de las nuevas autoridades. En el proceso consiguiente dos de ellos fueron ejecutados.

¿De quién fue responsabilidad directa la represión? Tenemos pocos datos al respecto, debido a la desaparición u ocultamiento de los archivos: los propios militares fundamentalmente, «el principal y mejor organizado brazo ejecutor de la represión desencadenada por el régimen» en palabras de Contxita Mir. También Mola era consciente de su papel:

...en esta obra de reconstrucción nacional que se han propuesto realizar y que realizarán (los jóvenes), ¿quién lo duda?, en esa formidable empresa hemos de poner nosotros, los militares, sus cimientos; hemos de iniciarla exclusivamente los militares, nos corresponde por derecho propio, porque ese es el anhelo nacional, porque tenemos un concepto exacto de nuestro poder y porque únicamente nosotros podremos consolidar la unión del pueblo con el ejército (Recogido por Pérez Olivares, 1937, 46).

Los militares contaron con la colaboración de buena parte de las fuerzas del orden (Policía y Guardia Civil) y la ayuda entusiasta de falangistas, requetés y monárquicos. Entre todos ellos llevaron a “buen fin” las instrucciones dadas para la sublevación. En esas labores colaboraron también guardias de asalto que trataban de congraciarse con las nuevas autoridades y hacerse olvidar su fama de fuerza creada para la defensa de la República. Varios guardias de asalto que se habían retirado hasta Vizcaya, pero que desertaron en los primeros días del mes de octubre se ocuparon de tareas de vigilancia en la cárcel de Ondarreta. Un sargento de la Guardia de Asalto comentó en el restaurante Oquendo de San Sebastián, sin darle mayor importancia, que durante el mes de noviembre habían fusilado a dos mil presos de la cárcel de Ondarreta (Askoren Artean, 2002, 22). Algo parecido sucedió con muchos guardias civiles que en los primeros momentos de la sublevación permanecieron, por diferentes razones, leales al gobierno legítimo, pero que, cuando pudieron, se alinearon en el bando insurrecto.

Junto con los cuerpos oficiales, fueron miembros de la Falange Española y Comunión Tradicionalista los que más se afanaron en estos menesteres. Los grupos monárquicos también ofrecieron algunos voluntarios para dichas tareas, aunque la mayor parte de ellos ingresaron en Falange Española. Guipúzcoa, a diferencia de los que ocurrió en Navarra y Álava, ofreció un grupo de voluntarios relativamente pequeño al general Mola. Como sucedió también en Navarra, algunos de ellos se enrolaron por pragmatismo, oportunismo o por escapar de la represión, para no ser ellos los represaliados o en defensa de algún familiar. También se produjeron casos contrarios, guipuzcoanos que desde un primer momento lucharon con las tropas en el avance de ocupación desde Navarra.

Según el historiador franquista Joaquín Arrarás, Guipúzcoa contaba a comienzos de julio de 1936 con 120 militantes falangistas, encabezados por el arquitecto José Manuel Aizpurua que sería fusilado poco antes de la entrada de los sublevados en la capital. El también historiador franquista Casas de la Vega cifra en 151 el número de voluntarios que ofreció Falange hasta primeros de octubre de 1936 y señala que hasta esa fecha su principal cometido fue la labor de custodia en la retaguardia. El 1 de octubre salió su primera compañía hacia el frente de Burgos, integrada en la denominada Columna Sagardía (Sagardía, 1940, 24). Pero los falangistas eran conscientes de que existían otros espacios de lucha, «En la guerra no todo es frente, ni todos serían útiles allí; es más, en retaguardia hay puestos vitales para los que combaten y cuyo desempeño es difícil, duro, necesitándose para ellos hombres abnegados y capaces» (Morales, 1937, 128). Las sedes principales de Falange Española se encontraban en las oficinas del Círculo Easonense (en el número 1 de la Alameda del Boulevard) y el convento de San Bartolomé. Como veremos más adelante, poseía además, distintos locales utilizados como cárceles privadas. No podemos olvidar, por otra parte, como sucedió con los requetés, que simpatizantes nacionalistas y de izquierdas se vieron obligados a alistarse como voluntarios en Falange para poder salvar la vida, «para purificarse», constituyendo uno de sus grupos de choque en el frente. Otros lo hicieron por conveniencia. El dinamismo mostrado por los falangistas en la retaguardia franquista estaba contrarrestado por su escaso peso político en las nuevas instituciones guipuzcoanas (Luengo, 1990, 85).

Los carlistas, por su parte, pese a su mayor arraigo en la provincia, contaban por esas fechas con sólo 512 voluntarios, repartidos entre el frente y la retaguardia. El primer Tercio en organizarse fue el Oriamendi, a partir del 27 de julio en Beasain, y además de la instrucción militar, durante los primeros dos meses, se dedicó a tareas de custodia y seguridad. El Tercio de San Ignacio empezó a organizarse el 23 de septiembre con los carlistas de la zona Azcoitia-Azpeitia y tras una corta preparación fueron destinados al frente de Elgoibar. El Tercio Zumalacárregui, por último, se constituyó el 1 de octubre con reclutas provenientes del Goyerri que ya estaban combatiendo en la zona del Alto Deva. Según el testimonio de uno de los componentes de esta última agrupación, Nicolás Zabaleta, tras la toma de Oñate detuvieron a unas 60 personas a las que encerraron en unas escuelas durante unos 15 días[38]. El Cuartel General carlista se instaló en el Casino Kursaal de San Sebastián y poseía diversas oficinas en el Gran Casino, en el Hotel María Cristina y varios despachos en el Boulevard y la calle Fuenterrabía. Al Kursaal acudía a dormir un numeroso grupo de nacionalistas vascos detenidos en calidad de rehenes (Arteche, 1970, 49).

Ambas organizaciones poseían, además de milicias y organizaciones satélites, sus propios cuerpos de policía. Sabemos poco de ellos, salvo que eran utilizados por las nuevas autoridades para recabar información sobre sospechosos de pasado republicano o nacionalista vasco[39] y para tareas auxiliares de la policía; entre ellas, la detención y ejecución de los presos. Para ello tenían autorización para detener personas, trasladar presos, interrogar en sus propios locales, realizar incautaciones de armas, etcétera, lo que dio lugar a numerosas arbitrariedades. Es conocida la detención de varios falangistas por el asesinato de un conocido sastre de San Sebastián (Barruso, 2005, 127). En un artículo en el que intenta justificar la represión militar, Luis Sierra Nava afirma que el jefe provincial del servicio de información de Falange, Fernández del Pino, y un “socio” suyo llamado Emilio S.[40] fueron sorprendidos en allanamiento de morada y agresión adúltera, es decir violación, a la mujer de uno de los presos, siendo detenidos, juzgados y fusilados. Aunque no se trata de demonizar a los componentes de dichos organismos, sí es apreciable la existencia entre sus componentes de personas con escaso arraigo social, lindantes en algún caso con la delincuencia común y que visitaron la cárcel antes y durante la guerra y que también la visitarían una vez finalizada. Es lo que le sucedió, por ejemplo, a S. A. F., un sereno donostiarra de 54 años, afiliado al requeté y auxiliar de policía, detenido en 1940 por ofrecer dinero a niñas con el objeto de realizar actos deshonestos[41].

Tras la ocupación de San Sebastián, ambas formaciones eran responsables de la vigilancia nocturna de la ciudad (los requetés se ocuparon de la vigilancia de la zona situada en la margen izquierda del Urumea y los falangistas se responsabilizaban de idéntica labor en la margen derecha), mientras que las distintas armas y servicios militares lo hacían de día. Un dossier de los servicios de información militar franquistas indicaba que la Policía del Requeté dependía de la Junta Carlista de Guerra y tenía su sede en la calle Prim. Lo más significativo venía a continuación, «se rige por organización autónoma con documentación independiente y resolución propia, no dando cuenta a autoridad alguna de sus servicios, intervenciones y resultado de aquellos». Lo mismo indicaban respecto a la policía de la Falange[42]. No era ésta la opinión del carlista Luis Bravo, Comisario de Guerra, que en una orden de 17 de septiembre indicaba que nadie podía realizar requisas, registros o detenciones sin su autorización escrita, «porque es sólo mi autoridad subordinada al mando militar quien puede disponer tales servicios»[43]. Esta situación debió durar algunos meses, hasta que el general Franco en su proceso de concentración del poder eliminó la actuación autónoma de este tipo de organizaciones, tras el decreto de unificación del 19 de abril de 1937. No podemos descartar, por otra parte, que los militares utilizasen la supuesta autonomía de falangistas y tradicionalistas para descargarse de determinadas responsabilidades. Así, tras la denuncia de la desaparición de dos súbditos alemanes, residentes en San Sebastián, Herbert y Erwin Reppekus (padre e hijo), acusados de hacer señales desde su domicilio a los barcos republicanos, el responsable del atestado realizado posteriormente por los militares subrayó que todos los trámites habían sido responsabilidad de los falangistas, no interviniendo la autoridad militar ni en la detención, ni en una supuesta expulsión por la frontera navarra que, probablemente terminó en las tapias del cementerio de Hernani. El encargado de la escolta, el subjefe de la policía de Falange, Luis Fernández de Ardura, murió oportunamente en el frente de Huesca, por lo que la investigación quedó archivada[44].

La represión llevada a cabo contra la población guipuzcoana fue organizada y por ello, el papel de las autoridades fue determinante, aunque no tuviese la misma importancia en todos los casos, para concretar la dirección y fuerza de la represión. La entrada de los militares sublevados en San Sebastián estuvo acompañada por el nombramiento de un nuevo gobernador militar y un nuevo gobernador civil. Fue el primero de ellos, como en la mayor parte de las provincias españolas controladas por los rebeldes, el que llevó la iniciativa en este campo. Todos los estudiosos coinciden en la importancia del dominio militar. El propio Salas Larrazabal (1980, 382), que participó en la guerra en el bando franquista como voluntario, lo señala:

En la zona nacional había control de la situación y la actividad de las milicias quedaba limitada por la autoridad militar. Donde ésta fue cruel, la extensión de la represión fue mayor, donde tendió a la benignidad, disminuyó notablemente (Salas-Larrazabal, 1980, 382).

Ya en el Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional (editado por los alzados en Burgos) del 30 de julio de 1936, los sublevados habían extendido el Estado de Guerra a todo el territorio español, lo que dejaba en manos de los militares, de la Jurisdicción de Guerra, todas las cuestiones relacionadas con la justicia y el orden público y, por tanto, los sospechosos y detenidos eran enjuiciados por consejos de guerra militares y no tribunales civiles. De hecho, el artículo 10° del Bando de la Junta de Defensa facultaba a la Jurisdicción de Guerra para remitir a la Jurisdicción Ordinaria las causas incoadas que no tuviesen, ajuicio de las Autoridades Militares, relación directa con el orden público y no al revés. Dicho bando fue publicado en la prensa donostiarra el 15 de septiembre, en su primer número tras la ocupación de la ciudad. Una nueva disposición del 25 de agosto atribuía a los generales jefes de los ejércitos en operaciones (Mola en nuestro caso) la facultad para delegar su Jurisdicción total o parcialmente en los generales comandantes de las divisiones que operaban en las zonas bajo su mando. Guipúzcoa pertenecía a la 6ª División Orgánica con cabecera en Burgos, comandada por Mola hasta el 16 de agosto y desde esa fecha hasta el 17 de noviembre por el también general Gregorio de Benito y Terraza. El antecesor de Mola, el general Batet, leal a la República, fue detenido por sus propios oficiales, sometido a consejo de guerra y fusilado en febrero de 1937.

El general De Benito, que había ocupado puestos de responsabilidad en Marruecos bajo el mando del general Mola, provenía de la plaza de Huesca (Casanova, 1985, 77). En la ciudad oscense, además de haber sublevado a la guarnición contra el gobierno republicano, promovió una política de violencia radical contra las autoridades legítimas, llevando la represión a límites extremos. Su actuación combinó el “terror caliente”, asesinando a numerosos simpatizantes de la República, con registros de domicilios, requisa de documentos y depuración de funcionarios públicos. Tras llenar de presos la cárcel provincial, habilitó como prisión el edificio del Instituto de Segunda Enseñanza. Muchos de sus ocupantes fueron ejecutados, según Pilar Salomón, sin mediar juicio alguno (Casanova, 1996, 149). De Benito hizo frente a las columnas que procedentes de Cataluña intentaron recuperar la ciudad, y a mediados de agosto fue trasladado a Burgos. La capital de la Sexta División orgánica no vivía una situación muy diferente, aunque aquí los sublevados no podían alegar, ni la existencia de una mayoría social favorable al Frente Popular, ni resistencia a las acciones de los sublevados. Cerca de 2.000 personas fueron asesinadas en esta última provincia (Castro, 2006).

El primer gobernador militar de Guipúzcoa, tras el breve paso del coronel Solchaga, fue el coronel de infantería Arturo Cebrián y Sevilla. Cebrián, que había sido herido en un combate en la Zona Centro el 19 de agosto, cogió al alta voluntariamente el 19 de septiembre para encargarse «con urgencia» del Gobierno Militar de San Sebastián. Al día siguiente de su llegada a la capital de Guipúzcoa, mostró su voluntad intervencionista y controladora al ordenar al gobernador civil y a la prensa que no hiciese alusiones al discurso que pronunció el tradicionalista Fidel Azurza, el nuevo presidente de la Diputación Provincial. Azurza, tras recordar a los mártires, agradecer al ejército su valerosa actuación para sacar a España de su situación anárquica, glosar el generoso gesto de la provincia de Navarra, fijar como objetivo de la sublevación «cristianizar la provincia y España entera» y anunciar la creación de una comisión depuradora de los funcionarios provinciales, rechazó categóricamente la posibilidad de segregar del territorio guipuzcoano ninguna de sus partes y que «nada absolutamente de lo que a la provincia se refiere sea menor de que fue», en alusión a la posibilidad de que Irún y Fuenterrabía pasasen a manos navarras o que desapareciese el Concierto Económico[45]. Esta última alusión y, probablemente, la referencia a la cristianización de España hicieron que Cebrián y el general Cabanellas (masón) ordenasen una capa de silencio sobre el discurso de Azurza.

No sabemos muy bien si porque así fue o para descargar en extraños la responsabilidad última de lo sucedido, José Berruezo, que luego sería director de El Diario Vasco, responsabiliza a Cebrián del clima represivo que vivió Guipúzcoa en el otoño de 1936:

Consejos de guerra sumarísimos, animados por el escalofriante celo del Gobernador Militar [las cursivas son nuestras] que, en cuestión de horas mandaba a los vecinos ante el pelotón de ejecución[46].

En lo que respecta a las autoridades civiles, el primer gobernador civil nombrado por los sublevados fue Ramón Sierra Bustamante, un abogado bilbaíno de ideas monárquicas y director de El Diario Vasco. Uno de sus hermanos, Luis, alzado en los cuarteles de Loyola, y un tío suyo fueron muertos mientras perduró el control republicano de la provincia. Su hermano Domingo falleció al poco tiempo, ejecutado en Paracuellos del Jarama. No es de extrañar, dadas las circunstancias familiares, que en su primer acto público, en la toma de posesión del nuevo alcalde de San Sebastián, así se espetara: «Mi actuación será personal y de absoluta inflexibilidad, sin perdonar al que ha delinquido». El clima que respiraba la ciudad tampoco contribuía demasiado a otro proceder, ya que además de las noticias y comentarios en la prensa, prácticamente todos los días se celebraban misas en recuerdo de los “mártires de la Cruzada”. En el caso de Tolosa, por ejemplo, fue en esas fechas cuando los muertos durante el dominio republicano fueron trasladados del cementerio donostiarra de Polloe al de la antigua capital foral. Pese a sus declaraciones iniciales y a estas circunstancias, Sierra intentó mitigar los efectos de la represión, llegando a protestar por las numerosas ejecuciones que se estaban realizando (Barruso, 2005,129). No duró mucho en el cargo y aunque no se dieron a conocer las causas de su sustitución, La Voz de España apuntaba que fue cesado «por las especiales circunstancias» en referencia a su “blando” proceder, opinión que también comparte Berruezo (1989,122).

El 7 de octubre, Sierra fue sustituido por el abogado navarro José María Arellano Igea, «recto, austero y enérgico» en palabras de La Voz de España. Arellano, monárquico pero cercano a la Falange, fue gobernador de Guipúzcoa y de Vizcaya hasta el 1 de junio de 1937. En esa fecha fue designado gobernador civil de La Coruña, donde, entre otras disposiciones, hizo borrar el nombre del expresidente del gobierno español, Santiago Casares Quiroga, de todos los registros (Cabanellas, 1975, 840). Después ocupó varios cargos en el organigrama franquista, entre ellos el de presidente de la Diputación de Navarra entre 1948 y 1952. Su mandato en San Sebastián se caracterizó por el establecimiento de una rígida disciplina para imponer el control de la AUTORIDAD (como a él le gustaba escribir en sus bandos y decretos) sobre los diferentes poderes que falangistas y carlistas habían creado de forma autónoma. Arellano llegó a sustituir, el 19 de octubre, a los miembros de ambos grupos en sus puestos de la Diputación de Guipúzcoa por monárquicos o a disolver el Ayuntamiento de San Sebastián, al no seguirse en él estrictamente sus mandatos de depurar la plantilla de la corporación (Luengo, 1990, 86). José Múgica, alcalde de la capital desde el 22 de septiembre, fue depuesto por Arellano y desterrado el 4 de marzo de 1937 por su actitud contraria a los desmanes que estaban realizando los franquistas en la ciudad. Pero fueron, sobre todo, los “no adictos” al Movimiento, los que padecieron los dictados de Arellano en su política de “limpieza” en instituciones y cargos de responsabilidad. El gobernador profundizó en la represión contra los republicanos, reforzó la consideración de la Iglesia católica, promoviendo la depuración y moralización de espectáculos; expurgó bibliotecas y ordenó destruir «libros, folletos, revistas, periódicos y en general toda especie de propaganda impresa de carácter marxista, nacionalista, antirreligiosa o pornográfica»; limitó, hasta casi la prohibición, la utilización del euskara; ordenó hacer desaparecer de los rótulos de las calles términos como Autonomía y todos aquellos «que de alguna manera puedan suscitar el recuerdo de ideas patrimoniales del traidor nacionalismo vasco»; expulsó de la administración al personal sospechoso e incluso recordó que las nuevas gestoras municipales debían estar formadas por personas, cuyo «españolismo (...) ha de ser neto y exento de toda sospecha y duda». Su obsesión contra el nacionalismo queda de manifiesto en las palabras pronunciadas en la constitución de la nueva Diputación Provincial el 19 de octubre: «estar vigilantes para que no quede en los organismos provinciales ningún germen de marxismo, ni de nacionalismo y habéis de poner más cuidado y atención en lo que al nacionalismo se refiere, porque éste se presenta muchas veces enmascarado y hasta encontraréis amparadores más o menos inconscientes en personas que no son o no se sienten nacionalistas».